本帖最后由 xindashi 于 2014年8月25日 15:33 编辑

我所知道的《十九粮店》

道北老男孩儿时,除了吃饭睡觉,几乎不干别的,一天到晚喜欢涂涂画画,从大院墙壁到课桌书本,全是我的涂鸦之作。父母很担心,这孩子不好好学习,只知道乱画,将来咋办? 鹤鸣伯伯是父亲的老同学,在西安市东风区革委会工作,一次来家里看到我的涂鸦,说:这孩子有画画天赋,要给他拜个老师才行。后来,父亲说,鹤鸣伯伯给我找了一个老师,是鹤鸣伯伯单位的同事,才出版了一本连环画《十九粮店》,老师的名字叫戴续昌。 听到这个消息,我兴奋了好几天,天天盼着鹤鸣伯伯带我去拜师的消息。有一天,甚至独自一人跑到位于西三路的东风区革委会门口,徘徊良久。心有不甘,又到解放路新华书店,趴在玻璃书柜前,把《十九粮店》连环画的封面看了半天,想象着自己未来老师的模样。 后来,鹤鸣伯伯捎话来,说戴续昌老师调动工作走了,拜师的事儿以后再说吧。这个消息让我伤心极了,好几天都没有心思画画了。 后来,鹤鸣伯伯也调动工作了,伯伯走的更远,到湖北十堰去了。从此,我就打消了拜师学画的念头。 后来,我在学校图书馆看到了一本《十九粮店》连环画,第一件事就是打开书去找绘画者的名字,作者署名是“西安市东风区革委会政工组编绘”,居然没有戴续昌老师的名字。我失望极了。 后来,东风区的名字又改回了新城区,书店的连环画也仿佛一夜之间不见了踪影。时光转瞬,痴心不改,涂鸦不已,曾几何时,我居然可以靠涂涂画画谋生了! 某年某月,已经成为西安多家报刊插图作者的我,应约为《陕西青年》杂志画插图,当我去团省委大楼送稿时,听到一个熟悉的名字“戴续昌”。 《陕西青年》杂志美术编辑戴畅,原名戴续昌,人高马大,眉清目秀。我敲开他办公室的房门,他正在伏案作画,看到我的插图,只说了一句话:放桌上吧!又继续挥挥洒洒起来。 就这样,不负父母和鹤鸣伯伯的厚望,结识了戴畅老师,圆了童年的一个拜师梦。 后来,《陕西青年》更名为《当代青年》,我成了这本80年代最潮杂志的骨干作者,不仅仅是画插图,写文章、编栏目,其间我甚至还获得了一个国家级期刊奖。 后来,戴畅老师调到陕西省文联从事专业创作,我赴湖北读书,之后从事文字工作,已是后话了。 很早就听说过孟西安这个名字,西安大名鼎鼎的记者,风光的很呢!2005年4月,我赴西安参加大唐芙蓉园开园庆典,第一次见到时任人民日报社陕西记者站的孟西安先生,当时他正和几位出席活动的地方领导说话,神情凝重,面容严肃。 后来,在朋友聚会时,又见到了他,谈笑风生,言语活泼,和之前的印象判若两人。 再后来,我们就成了朋友,每次回到西安,必会见面相聚。但我一直不知道孟老师是“十九粮店”的最早报道者。 孟西安老师已经退休,以书法为最大的爱好,依然活跃在西安的文化圈。

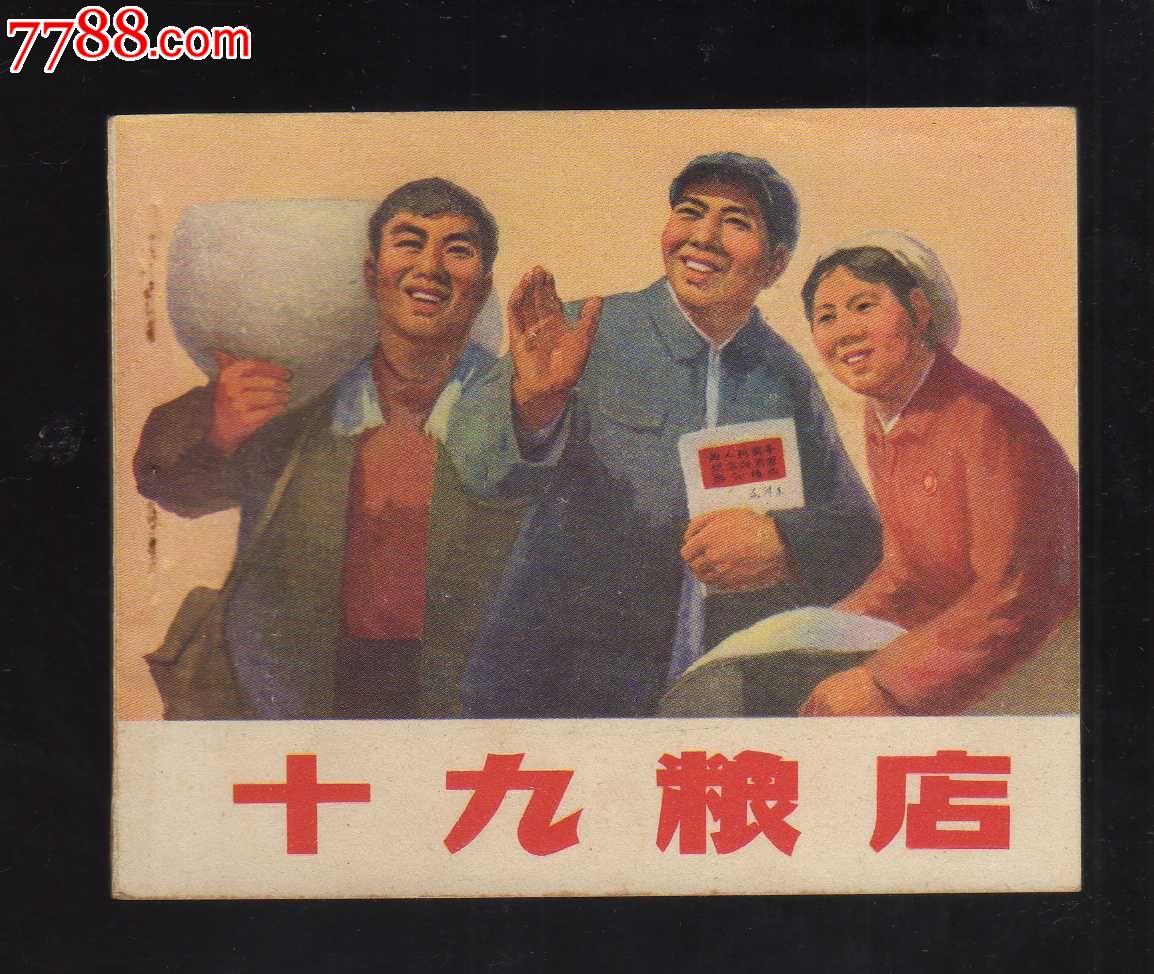

十九粮店

提起十九粮店,西安人可以说是家喻户晓、妇孺皆知。时光若倒流四十年,那时的十九粮店大名更是响当当丶硬梆梆——“金字招牌百里香”。当年,许多西安市民甚至舍近求远从纺织城、三桥骑车子、搭远郊公共汽车到十九粮店排队买馒头面包等生熟食品。民众的心中坚守着这样一信条:买面食到十九粮店,买大肉到东关肉店。 其实,早在上世纪五六十年代,西安十九粮店就因全心全意为人民服务而在西安乃至全国闻名遐迩。《人民日报》曾在1970年9月7日的头版头条发表了由记者孟西安采写的长篇通讯《活学活用老三篇,全心全意为人民》,其副题就是“记西安市十九粮店为工农兵服务的先进事迹”。上世纪七十年代应该是十九粮店声名大震的辉煌时期。它之所以在市民中有极好的口碑,与其一切以老百姓需求为根本,以灵活多样的销售方式和贴心服务为核心经营理念分不开;也与当年十九粮店的那个点子稠、脑子活、胆子大的好主任王怀宁分不开。 上世纪六七十年代的十九粮店满共不过七八名职工,一两台磅秤,三五个米面箱,年营业收入也就二十来万元,与本市同行业粮店的规模相比大同小异。然而就是这小小的三尺柜台和几个米面箱却装满了十九粮店员工“心系百姓”的真情诚信。那时的十九粮店不仅服务态度非常好,而且经营的品种亦丰富多彩——馒头、包子、饺子、馄饨、面包、麻花、油条油饼、菜合、锅盔及小袋包装的香米、杂豆等等。那年月,十九粮店的门口似乎总排着长长的队伍。在上世纪七十年代吃饭要“票”、买粮要“本”,尤其是众多国营粮店“脸难看话难听”的情况下,“突兀”出了个市民的贴心店、解忧店,实属不易。有人曾在上世纪九十年代后期做过统计,十九粮店在四十余年的经营中居然没关过一天门,停过一天业!不少老西安至今还记得,当年粮店的老主任王怀宁以店为家,把床就支在店门的过道里,为的就是方便随时服务市民。 五六十年过去了。如今的十九粮店还在,虽然已经发展成为拥有数百名员工和数十个连锁店及许多食品加盟店的大公司,但其“贴民心、解民愁,全心全意为人民服务”的宗旨一点也没变。如今,只要提起它来,西安市民仍会亲切地称其为“咱们的十九粮店”。

连环画《十九粮店》的文字源自记者孟西安的一篇报道 孟西安,西安华西大学新闻传媒学院院长,高级记者,原人民日报社驻陕西记者站站长兼西北党支部书记。西北大学、西北政法大学兼职教授,陕西省政协委员、陕西省新闻工作者协会常务理事。 孟西安书法作品 孟西安书法作品 连环画《十九粮店》的绘画主笔:戴畅 戴畅,1943年生,陕西蓝田人。1964年毕业于西安美术学院,曾为文化馆干事,《当代青年》、《东方》等杂志美术编辑、副编审。现为陕西省文联专业画家,一级美术师。西安中国画院画师,陕西美术院副院长。主要从事国画创作。 戴畅国画作品 戴畅国画作品 戴畅国画作品 西安漫画家宋黎明笔下的十九粮店

在十九粮店的日子 http://news.163.com/14/0209/03/9KK59PL200014AED.html 牛茂林 我是1969年9月底到十九粮店当营业员的,在那里工作了8年。开始上班时,十九粮店尚在北大街,是一大间带阁楼的老式营业房,每天上下班还要开、上门板。大约半年后,新营业厅在西五路落成,我们就搬过去了。

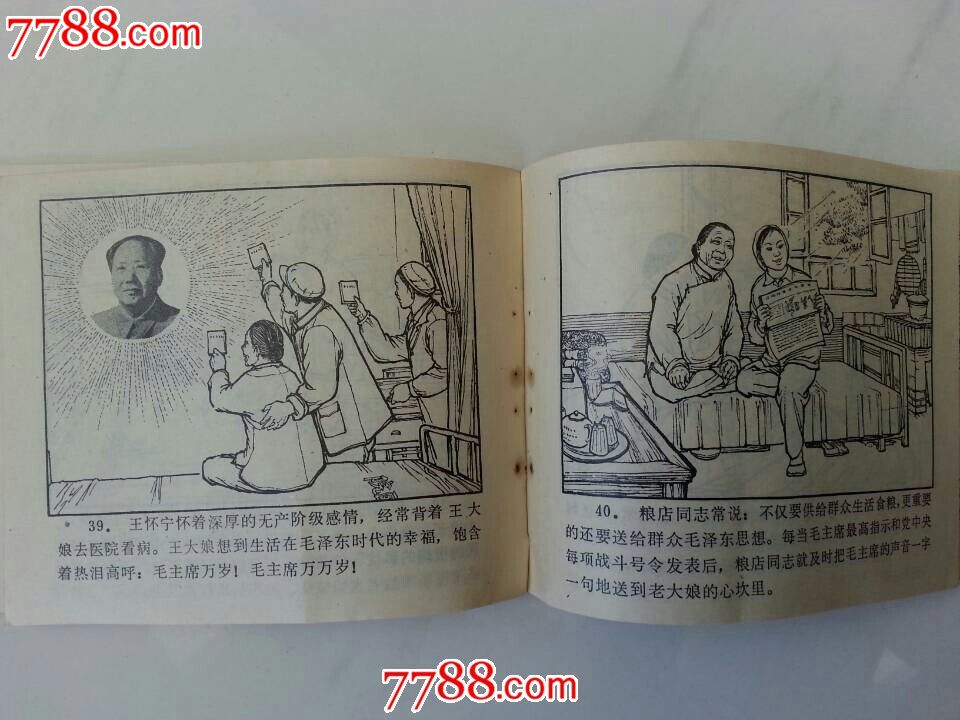

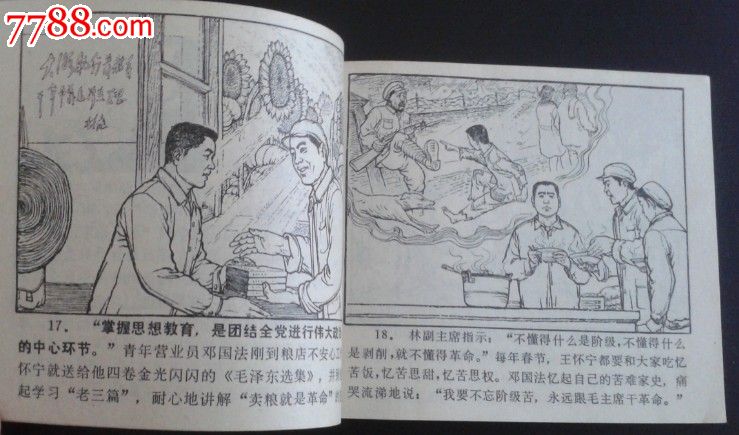

我才去十九粮店时,营业员一共7个人,主任是王怀宁,副主任是任志裕。7人中有两位女营业员。一两年后,随着十九粮店名气的增长和业务的扩大,陆续又分配和调来了些新人,最多时达到15人。十九粮店是财贸系统的老先进单位,主任王怀宁在1959年参加过全国群英会,见过毛主席,这很让我们激动和好奇,不止一次地询问他见毛主席并合影的全过程—当然是集体接见、合影。

十九粮店以全心全意为人民服务著称。在“文化大革命”中,随着对《老三篇》的学习和实践的升温,十九粮店对自己的“高标准、严要求”也到了近似苛刻的地步。不仅卖粮,还卖油盐酱醋、面条(自压)、粉条等,甚至为顾客代煮挂面。我们不但每天工作8小时,8小时后还要(两三人一组)利用下班时间去白家口油脂厂用架子车(后改为三轮车)拉食用油,去自强路某批发部拉粉条,每桶食用油重达90公斤,每次至少拉两桶。这些都是义务劳动,没有任何额外报酬。由于粮店的主任、副主任带头这么干,因此尽管我们有时累得筋疲力尽,饿得肚子咕咕叫(那时我们每月的粮食定量和其他市民一模一样,每月15公斤多一点),也是毫无怨言地去干。此外,每个营业员还要包户送粮上门。包户对象一般是烈军属和五保户(主要是孤寡老人),每月送一次粮。我当时是给一位家住后宰门省供销社家属院的军属大娘送粮,大娘还有一个小儿子在西安中学上学。每月到买粮时间,我都要先到大娘家询问她需要买什么,然后拿上购粮本和钱,到粮店称好后再骑车送去。当时我们丝毫不觉得繁琐,而以这样做感到自豪。

十九粮店的事迹在1970年9月7日被新华社、人民日报、中央人民广播电台同时播发,一夜之间粮店闻名全国。紧接着陕西日报、西安日报、省市电视台、广播电台走马灯似的赶来进一步采访报道,西安话剧院、西安电影制片厂演员剧团的编剧、导演、演员也来店体验生活。记得西影演员剧团和我们同生活、同劳动后编了个话剧《东风粮店》,反映十九粮店风貌,并在粮店辖区内外演了多场,轰动一时。当时十九粮店的名气之大,今日一般人很难想象。

十九粮店那时经常收到群众来信,有的是求助。记得有一次,一位外省顾客写信,要红米做药引子(一两还是二两记不清了),王怀宁主任就和大家一起在下班后,打开装大米的麻袋,从白大米中一颗一颗地挑选,大家兴高采烈地一直干到夜里10时多。记得当时谁要是发现一颗红大米,就像发现金豆子一样兴奋,甚至惊叫起来。

在十九粮店时,还有一件令我难忘的事,那就是著名的美国记者爱德加·斯诺访问了十九粮店。大约是1970年9月的一天下午,总之那天尚热,我正在营业大厅穿着白大褂卖粮。由于事先已接通知,我们都有心理准备,凡不直接参与接待者各行其是就是。我记得那天有黄华同志陪同(黄华后任外交部长、国务院副总理),还有斯诺的夫人海伦·斯诺。当斯诺从我面前走过的时候,我和他对视了一眼。我的感觉是他双眼炯炯有神、目光犀利深邃,犹如一汪深潭,让人感到深不可测。后来,斯诺一行上了十九粮店二层一间办公室,由当时的粮店副主任任志裕向他介绍十九粮店的“先进事迹”。(粮店主任王怀宁在场)。事后听说那是一次“失败”的汇报。因为任志裕生怕说错了什么,十分紧张,一本正经地拿着预先准备好的讲稿念开了。斯诺开始还耐着性子听,不一会儿,他就用手支着下巴望起天花板来,并用英文对黄华开玩笑道:“让我听报告来了?”就一个字也没记录。后来,我们才明白,斯诺是一个非常严谨的记者,他视真实为新闻的生命。为了考察对方提供的信息是否真实,他经常撇开负责人(如厂长、主任之类),突然向他遇到的一线工人发问,印证领导介绍情况的真实度。

一晃四十年过去了,十九粮店留在我脑海里的记忆,既有遗憾,更有温馨。

来源: 西安晚报 |